Die

Geschichte der Firma Commodore

Was viele (ehemalige)

Anwender der C64- und Amiga-Computerlinien gar nicht wissen: Commodore war in

der schnellebigen und recht jungen Computerbranche ein regelrechter Oldtimer.

Die Anfänge reichen zurück in die Fünfziger Jahre. Und als eine der ersten

großen Firmen ging CBM in Konkurs.

Die

frühen Jahre

Commodore

begann wie viele andere Firmen, die heute große Namen in der

Informationstechnologie darstellen, nicht als Hersteller von EDV-Hardware. Nicht

einmal richtiger Elektronikanbieter war CBM in den Anfangstagen, sondern ähnlich

wie IBM begann man mit der Herstellung von mechanischen Schreibmaschinen.

Jack Tramiel, der spätere Gründer, wurde in Polen geboren. In der Zeit des

Nationalsozialismus überfiel das deutsche Reich Polen und Tramiel wanderte als

Jude in die Konzentrationslager. Er überlebte sechs Jahre Zwangsarbeit und

kehrte seiner Heimat nach der Befreiung den Rücken, um die Zukunft im Land

seiner Retter, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, den USA zu suchen.

Leider waren die Jobs für Einwanderer auch nicht gerade zahlreich und so

entschloß er sich, in der Armee als Berufssoldat zu dienen.

Alles begann, als der junger Söldner im Fort Dix der US Army ein Talent zeigte,

das nicht so recht zu einem Soldaten passen wollte: er konnte alte

Schreibmaschinen schnell und gut reparieren. Die anderen Soldaten bekämpften

die Feinde des Landes, Jack Tramiel kämpfte mit Öl und Schraubenzieher gegen

Staub, verbogene Typenhebel und abgenutzte Buchstaben. Als seine Militärzeit

abgelaufen war, öffnete er eine kleine Werkstatt in der Bronx, New York. Nachts

arbeitete er nebenbei als Taxifahrer. Langsam, aber sicher stieg der Umsatz,

doch Tramiel wollte mehr. Der Visionär und begnadete Geschäftsmann erkannte,

die Zukunft gehörte den elektromechanischen Schreibmaschinen und Addiergeräten.

Mit der Tschechoslowakei vereinbarte er ein Geschäft: Die Montage von

Schreibmaschinen in Kanada. Mit seiner Familie zog er nach Toronto, wo er 1958

die Grundsteine von Commodore International Limited legte.

Einige

Jahre später übernahm er einen alteingesessenen Hersteller mechanischer

Schreibmaschinen und das Imperium war geboren. Den Kundenwünschen folgend, bot

er zusätzlich mechanische Rechenmaschinen erfolgreich an. Eine weitere Übernahme

war die Möbelfirma, deren Produkte er bislang verkaufte. Commodore zog dort ein

und stellte jetzt unter eigenem Namen Büromöbel her, darunter Tische, Schränke

und Aktenvernichter. In dieser Fertigungsstätte werden später die Gehäuse des

PET gefertigt. Anfang der Sechziger wurde CBM der größte Hersteller von Büromöbeln

in Kanada.

1962 war Commodore International erfolgreich genug, um an die Börse zu gehen.

Unter dem Namen "Commodore Business Machines" firmierte Jack Tramiel

als Präsident, Chairman wurde der Präsident der Atlantic Acceptance

Corporation (eine mittlere Privatbank Kanadas), C. Powell Morgan. 1965 wurde

Morgan von einer kanadischen Kommission wegen "Verachtung aller

allgemein anerkannten Wirtschaftsprinzipien" und Handlungen von "raffgierigen

und prinzipienlosen Finanzmanipulationen" öffentlich angeklagt und

verurteilt. Zwar hatte diese Verurteilung keine rechtlichen Konsequenzen, aber

er war bald danach unfähig, einen 5-Millionen-Dollar-Kredit zurückzuzahlen.

Bevor er aber wegen Steuerhinterziehung und betrügerischen Konkurs verurteilt

werden konnte, starb er an Leukämie. Die Kommission begutachtete nun das Verhältnis

von Morgan und Tramiel, die beide Commodore leiteten. Zwar war man von Tramiels

Unschuld an den Affären nicht ganz überzeugt, mangels Beweisen mußte man in

aber in Ruhe lassen. Allerdings schädigten diese öffentlichen Diskussionen den

Ruf Commodores doch erheblich. Die Umsätze gingen zurück, Geld wurde knapp und

der Konkurs von CBM schien nahe.

Eine Wende kam, als sich der Investor Irving Gould für 400.000 Dollar

bereiterklärte, 17% der Aktien zu kaufen, und dafür den Posten des Chairmans

(entspricht etwa dem deutschen Vorsitzenden des Aufsichtsrates einer

Aktiengesellschaft) sowie alle Ansprüche auf hereinkommende Zahlungen zu

erhalten.

Die

Elektronik hält Einzug

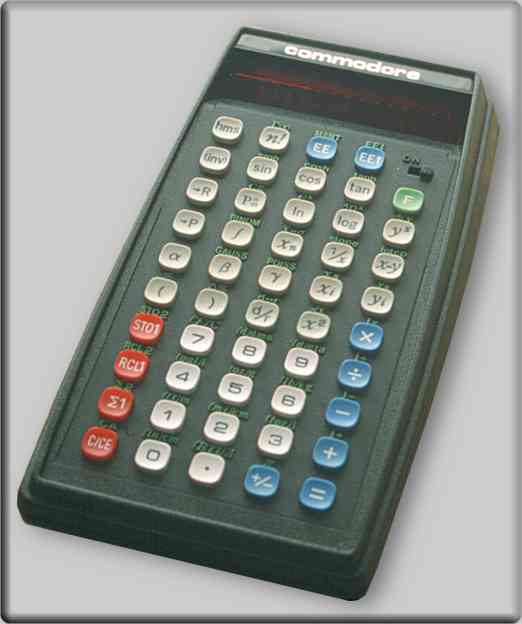

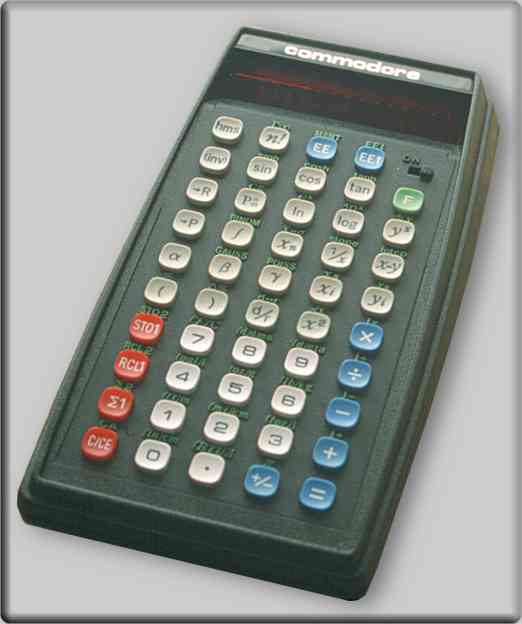

Trotz

allem erwies sich der Markt der Rechenmaschinen

als zu hart, um Geld zu verdienen. Damals überschwemmte Japan den

nordamerikanischen Büromaschinenmarkt mit billigen mechanischen

Addiermaschinen. Ein letzter Versuch war Tramiels Reise nach Japan, um den

amerikanischen Vertrieb irgendeines Anbieters von elektronischen Tischrechnern

aus Fernost zu bekommen. Denn dem findigen Geschäftsmann war längst klar, daß

das Ende der mechanischen Ära im Büromarkt gekommen war. Nach seiner Rückkehr

bewegte er Commodore weg von den mechanischen Addierern und verkaufte ab 1969

seinen ersten elektronischen Tischrechner. Allerdings stellte Commodore das

Gerät nicht selbst her, er ließ nur das Logo aufkleben. Basierend auf einem

Bowmar LED-Display und einem Texas Instrument Chip, war er so einfach, das erst

Sir Clive Sinclair etliche Jahre später das Design vereinfachen und verkleinern

(und damit CBM und TI Konkurrenz schaffen) konnte. Zum ersten Mal seit langer

Zeit hatte CBM keine Geldsorgen mehr, der Rechner verkaufte sich schneller, als

man ihn herstellen konnte. Alle waren verrückt nach einem Ding, das nur die

vier Grundrechenarten beherrschte, weit über 100 Dollar kostete (damals etwa

400 DM) und auch noch dauernd ausverkauft war.

Trotz

allem erwies sich der Markt der Rechenmaschinen

als zu hart, um Geld zu verdienen. Damals überschwemmte Japan den

nordamerikanischen Büromaschinenmarkt mit billigen mechanischen

Addiermaschinen. Ein letzter Versuch war Tramiels Reise nach Japan, um den

amerikanischen Vertrieb irgendeines Anbieters von elektronischen Tischrechnern

aus Fernost zu bekommen. Denn dem findigen Geschäftsmann war längst klar, daß

das Ende der mechanischen Ära im Büromarkt gekommen war. Nach seiner Rückkehr

bewegte er Commodore weg von den mechanischen Addierern und verkaufte ab 1969

seinen ersten elektronischen Tischrechner. Allerdings stellte Commodore das

Gerät nicht selbst her, er ließ nur das Logo aufkleben. Basierend auf einem

Bowmar LED-Display und einem Texas Instrument Chip, war er so einfach, das erst

Sir Clive Sinclair etliche Jahre später das Design vereinfachen und verkleinern

(und damit CBM und TI Konkurrenz schaffen) konnte. Zum ersten Mal seit langer

Zeit hatte CBM keine Geldsorgen mehr, der Rechner verkaufte sich schneller, als

man ihn herstellen konnte. Alle waren verrückt nach einem Ding, das nur die

vier Grundrechenarten beherrschte, weit über 100 Dollar kostete (damals etwa

400 DM) und auch noch dauernd ausverkauft war.

Aber bald sollte CBM ein neues Problem bekommen. Texas Instruments wollte mehr

vom Kuchen. Nur die ICs an Commodore verkaufen, das war den Managern von TI zu

wenig. Sie brachten 1975 eine eigene Serie von Rechnern auf den Markt, die halb

so teuer wie die von CBM waren. Die Chips von Texas Instruments kosteten Tramiel

45 Dollar pro Rechner im Einkauf. TI stellte sie für 12 Dollar her. Durch die

große Nachfrage wurden größere Stückzahlen produziert, und die Preise pro

Chip fielen auf 1 Dollar (dieser rasche Preisverfall ist in der EDV-Branche so

üblich. Moores Gesetz sagt aus, alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit

der Hardware bei stetig fallenden Preisen.) Commodore hatte alle Lager voll mit

Rechnern, deren Chips den alten, hohen Preis gekostet hatten. Nach Jahren des

steigenden Profits machte man 1975 einen Verlust von 5 Millionen Dollar, einem

Zehntel des Umsatzes. Tramiel lernte seine Lektion: Niemals von jemandem abhängig

sein. Er sagte später: "Von da an wußte ich, der einzige Weg, im

Geschäft zu bleiben, war, es komplett zu kontrollieren." Das Ende

der Taschenrechnerära

war gekommen.

Das

war leichter gesagt als getan. Der Markt der Rechner und Halbleiter war

risikoreich und unvorhersagbar. Irving

Gould rettete noch einmal die Firma, indem er insgesamt 3 Millionen Dollar

Risikokapital auftrieb, von denen CBM 1976 unter anderem für 800.000 Dollar die

Chipschmiede MOS Technologie aufkaufte. MosTek war ein Anbieter von

Taschenrechnern und Halbleitern, der zwar genauso in der Krise steckte wie CBM,

aber gemeinsam war man stärker. Es folgten weitere Übernahmen: Frontier, ein

Hersteller von CMOS-Chips in Los Angeles sowie MDSA, die LCD-Displays

produzierten. Die Aufkäufe versorgten CBM mit Know-How in Schlüsseltechnologien

der EDV-Branche, die einen gewaltigen Vorsprung zur Konkurrenz darstellten.

Das

war leichter gesagt als getan. Der Markt der Rechner und Halbleiter war

risikoreich und unvorhersagbar. Irving

Gould rettete noch einmal die Firma, indem er insgesamt 3 Millionen Dollar

Risikokapital auftrieb, von denen CBM 1976 unter anderem für 800.000 Dollar die

Chipschmiede MOS Technologie aufkaufte. MosTek war ein Anbieter von

Taschenrechnern und Halbleitern, der zwar genauso in der Krise steckte wie CBM,

aber gemeinsam war man stärker. Es folgten weitere Übernahmen: Frontier, ein

Hersteller von CMOS-Chips in Los Angeles sowie MDSA, die LCD-Displays

produzierten. Die Aufkäufe versorgten CBM mit Know-How in Schlüsseltechnologien

der EDV-Branche, die einen gewaltigen Vorsprung zur Konkurrenz darstellten.

Um Steuern zu sparen, verlegte Tramiel den Firmensitz aus den USA in das

Steuerparadies Bahamas. Das Hauptquartier zog nach Costa Mesa, Kalifornien um.

Die neue schlanke Organisation war bereit, sich wiedererstarkt neuen Aufgaben

zuzuwenden.

In

den Siebzigern sahen alle Fachleute die Zukunft der EDV in riesigen

Rechenzentren, die über Terminals mit dem Anwender verbunden waren. Firmen wie

IBM, DEC oder Digital konnten sich nicht vorstellen, daß die Leistung eines

Rechenzentrums jemals in einer Kiste auf dem Schreibtisch Platz hätte. Die

Erfindung des Mikroprozessors hatte IBM zwar registriert, baute seine schrankgroßen

Computer aber weiterhin aus Hunderttausenden von Transistoren und ICs. Tramiel

dachte da anders. "Computer für die Masse, nicht für eine besondere

Klasse", das war jetzt sein Leitgedanke.

Zusammen mit MosTek hatte man einen damals noch unbekannten Ingenieur namens

Chuck Peddle eingekauft, der kurz zuvor den Motorola-Prozessor 6800 wesentlich

verbessert hatte. Diese CPU nannte er 6502. Sie kostete im Verkauf nur

einen Bruchteil der Preises, den Intel für seinen 8080 verlangte. So wurde der

6502 auch von anderen Bastlern als Herz von Microcomputern eingesetzt, z. B. von

Steve

Wozniak in seinem Apple I.

Die Legende sagt, daß Peddle eines Tages Tramiel einfach auf dem Flur ansprach.

"Vergessen Sie die Taschenrechner. Der Markt ist tot. Wie wär's mit

einem Desktop-Computer?" - "Bauen Sie einen",

sagte Jack. So wurde der PET

geboren, mit dem MosTek 6502 als Herz. (Peddle wird später nach seiner Kündigung

die Firma Tandon gründen.)

Die Ankündigung, daß CBM einen Computer bauen wollte, stieß auf wenig

Interesse. Damals, Anfang 1976, bestanden die Käufer von Microcomputern aus

Hobbybastlern, die in der Küche mit Lötkolben und einzelnen Chips

herumbastelten, irgendwelche Selbstbaukits zusammensetzten und dann die gesamte

Software selber programmierten. Das war Tramiel egal. "Die Bevölkerung weiß

gar nicht, was sie braucht", so Jack. Der Name war wohl auch wichtig. PET

heißt Haustier und die Buchstaben stehen für Personal Electric Transactor,

etwa persönlicher elektrischer Geschäftsmann. Aber PET steht riesig groß auf

dem Gehäuse, der Rest ganz klein. So nahm man dem Kunden die Angst vor einen

Computer, denn damals waren Computer noch riesige Kisten, die in Rechenzentren

herumstanden, massenhaft Strom fraßen, Unmengen von Luft zum Kühlen

eingeblasen bekamen und mindestens 250.000 Dollar kosteten.

Die

8-Kilobyte-Version wurde zuerst auf der Chicago Consumer Electronics Show (CES,

vergleichbar mit der CeBit heute) gezeigt, die Besucher und Journalisten waren

begeistert. Der erste richtige Personal Computer, bereits fertig montiert, mit

Tastatur und Massenspeicher (Kassettenrecorder), mit BASIC im ROM, zusammen für

nur 800 Dollar, das war 1977 eine Sensation. Obwohl Peddle große

Schwierigkeiten hatte, das Gerät lauffähig zu präsentieren (er mußte mit

einem nicht mal ganz fertigen Prototyp nach Chicago und brauchte 3 ganze Tage

ohne Schlaf, um ihn messefertig zu bekommen), hielt der PET die Messetage durch.

Innerhalb weniger Monate erhielt Commodore bis zu 50 Händleranfragen pro Tag.

Alle wollten den PET vertreiben, alle diese Händler wurden von ihren Kunden gelöchert,

wann der PET endlich in ihrer Stadt erhältlich war. Diese enorme Nachfrage ermöglichte

es Commodore, die Händler auszusortieren. Wer PETs verkaufen wollte, mußte

seinen Finanzen offenlegen, eine hohe Sicherheit hinterlegen, einen

Servicetechniker nachweisen und seine Kunden- bzw. Anfragelisten präsentieren.

Die Verkaufszahlen stiegen langsam in die Tausende (damals waren das riesige Stückzahlen!),

und da erinnerte sich Tramiel an seine Lektion, die ihm Texas Instruments

gelehrt hatte: "Schmeiß den Mittelsmann raus. Warum sich mit Einzelhändlern

herumärgern?" Jack verkaufte nun direkt an große

Handelsketten, und die bestellten gleich Dutzende von PETs auf einmal, statt wie

die kleinen Händler, immer stückweise. Diese kleinen Händler, die so hart um

ihr Recht gekämpft hatten, PETs verkaufen zu dürfen, waren nun fast

ausgebootet.

Mit

dem PET wurde Commodore erstmals eine weltweite Firma. Die mechanischen Geräte

waren nur in den USA und Kanada angeboten worden und die Taschenrechner

verkauften sich auch nur dort gut. Der Computer aber wurde gerade in Europa in

Schulen, Universitäten und von kleinen Geschäftsleuten gut aufgenommen.

Technisch gesehen, war der PET vor seiner Marktreife verkauft worden. Die erste

ausgelieferte Version des Betriebsystem-ROMs enthielt gravierende Fehler. Z. B.

verhinderte ein simpler Tippfehler des Programmierers das Laden abgespeicherter

Programme von der Floppy.

Wer sich die teure Floppy leisten konnte, stellte sofort fest, das er sein

Basicprogramm zwar auf Diskette ablegen konnte, aber die Laderoutine gnadenlos

abstürzte. Auf Anfrage verkaufte CBM bzw. der jeweilige Händler das neue ROM für

teures Geld. Die nach Auslieferung der Floppy 2031 hergestellten PETs bekamen

zwar das neue ROM, aber etliche standen noch bei den Händlern, die wurden nur

auf Kundenanfrage umgerüstet. Diese Verhalten wurde für Commodore und viele

andere Firmen in der Branche üblich. "Nutz den Erstkäufer als Betatester.

Wenn dieser Fehler feststellt, ist er froh, wenn sie beseitigt werden. Da zahlt

er gerne nochmal drauf." In der Autobranche wäre so etwas völlig unmöglich.

Oder bezahlt jemand nochmal, wenn sein Neuwagen nachträglich mit Rückwärtsgang,

Handbremse oder Blinker ausgerüstet wird bzw. die Ölpumpe 3 Monate nach dem

Kauf endlich gegen eine funktionsfähige ausgewechselt wird?

Und so wurde CBM nicht zum Marktführer. Der etwa zum gleichen Zeitpunkt

vorgestellte Apple

II war leistungsfähiger und besser zu erweitern als der PET. Im

Business-Bereich war der Apple II die erste Wahl, den PET kauften Anwender, die

Wert auf ein komplettes System legten (der Apple bestand aus mehreren Teilen:

Monitor, Kassettenrecorder, Rechner; das sorgte für Kabelsalat. Den PET steckt

man in die Netzdose und fertig.) Und die richtigen Freaks, die sowieso lieber

selber am Gerät herumbasteln wollten, kauften den TRS-80

von Tandy, einer Firma, die viele Millionen CB-Funkgeräte unter die

amerikanische Bevölkerung gebracht hatte. Zwar war der Tandy auch nicht

schneller oder besser als der PET, aber die Bastler gingen eben lieber in den

Laden, in dem sie auch Ersatzteile, Erweiterungschips, Rat und Tat bekommen

sowie andere Bastler trafen.

Nach dem relativen Erfolg des PETs

ruhte sich Commodore nicht auf den Lorbeeren aus. Neue

Rechner wurden entwickelt. Technisch stellten sie zwar nur Verbesserungen

des PET dar (mehr Speicher, größerer Bildschirm, 80 Zeichen/Zeile,

"richtige" schreibmaschinenähnliche Tastatur), aber die CBM 3000-,

4000- und 8000-Serien erhielten jeweils Features, die bei der Vorgängerversion

nicht denkbar bzw. machbar gewesen waren. Ab 1979 kamen diese Geräte auf den

Markt, deren Verkaufspreise aber teilweise erheblich über dem des PET lagen und

den Profibereich anpeilten. Als Homecomputer waren diese Geräte nicht gedacht.

Von 1981 bis 1984 wuchs der Umsatz um das Siebenfache auf 1 Milliarde US-Dollar.

CBM war eine der größten Hersteller der EDV-Branche.

Nach dem relativen Erfolg des PETs

ruhte sich Commodore nicht auf den Lorbeeren aus. Neue

Rechner wurden entwickelt. Technisch stellten sie zwar nur Verbesserungen

des PET dar (mehr Speicher, größerer Bildschirm, 80 Zeichen/Zeile,

"richtige" schreibmaschinenähnliche Tastatur), aber die CBM 3000-,

4000- und 8000-Serien erhielten jeweils Features, die bei der Vorgängerversion

nicht denkbar bzw. machbar gewesen waren. Ab 1979 kamen diese Geräte auf den

Markt, deren Verkaufspreise aber teilweise erheblich über dem des PET lagen und

den Profibereich anpeilten. Als Homecomputer waren diese Geräte nicht gedacht.

Von 1981 bis 1984 wuchs der Umsatz um das Siebenfache auf 1 Milliarde US-Dollar.

CBM war eine der größten Hersteller der EDV-Branche.

unter

anderem wurden erstmals Drucker unter dem Namen CBM verkauft. Zwar handelte es

sich lediglich um OEM-Geräte (d. h., ein anderer Hersteller wie Epson oder

Seikosha baute die Geräte und klebte gleich Commodore als Typenbezeichnung

auf), aber endlich konnte der Anwender komplett auf CBM-Maschinen arbeiten. Der

CBM 8000 speicherte die Daten in einer CBM8050 auf Comodore-Disketten (von

Rhone-Poulenc Systems in Flankreich produziert), der 4022P druckte auf

Commodore-Papieren aus. Dieses OEM-Geschäft wurde später vervollkomnet, so

wurden viele Floppys der Typen 15XX bzw. SFD 1001 direkt in Japan hergestellt,

zum C64

und Amiga

gab es passende Monitore von Thomson oder Philips.

Tramiel

teilte die Entwicklungsabteilung auf: In die professionelle Linie, die in

Braunschweig, Deutschland saß, weil in der BRD der Großteil der Profi-Rechner

verkauft wurde. Und die USA entwickelte Heimcomputer. Diese strikte Trennung

zwischen Low- und Highend hielt man bis 1988 durch und führte zu internen

Rivalitäten, die zwar beide Teams anspornte, besser als das andere zu sein,

aber es wäre wohl besser gewesen, mit vereinten Kräften gegen die Konkurrenz Apple,

Atari,

Tandy usw. anzutreten.

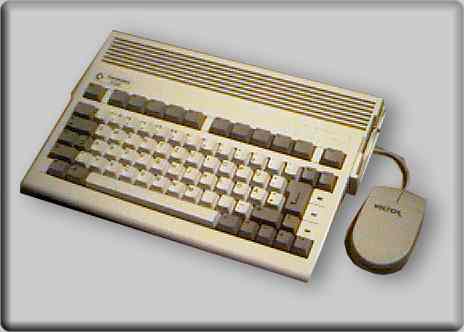

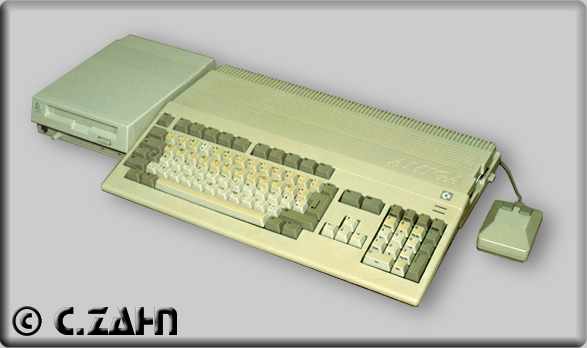

Die Heimcomputer-Abteilung brachte 1981 den VIC-20

auf den Markt. Im Vergleich zu den großen Brüdern der 8000-Serie

ist er ein Rückschritt (eigentlich besteht er nur aus Tastatur mit eingebauter

CPU), doch bei einem Verkaufspreis von 1000 DM kann man nicht mehr als 3,5 KB

RAM, 22 x 23 Zeichen, Ferseheranschluß, externes Netzteil, Cassettenlaufwerk

und langsame Rechengeschwindigkeit erwarten. Immerhin ist er der erste

CBM-Computer, der Farben darstellen und Töne von sich geben konnte. In

Deutschland nannte man ihn nicht VIC-20 (VIC nach dem eingebauten Videochip

Video Interface Controller), sondern VC-20. Ähnlich dem Käfer als Volksauto

der fünfziger und sechziger Jahre wollte man den kleinen Rechner als

Volkscomputer (VC) unter die Bevölkerung bringen.

Der VIC-20 wurde der erste CBM-Rechner mit großen Verkaufszahlen. Bis 1985

wurden weltweit ca. 500.000 Stück vertrieben, darunter 200.000 in der BRD. Bis

zu 9000 Geräte wurden pro Tag hergestellt. Zwar war er nicht der erste

erfolgreiche Homecomputer (das war, aufgrund der Kampfpreises von 300 DM, der

Sinclair ZX 81), aber einer, der viele Anwender für Commodore gewann.

Die

ersten Produkte aus Braunschweig

Die

Fertigungsstätten in der BRD bauten zunächst importierte CBM 4000-Platinen in

Gehäuse ein; es wurde dann groß "Made in Germany" aufgeklebt. Die

neue Entwicklungsabteilung schuf aber bald den CBM 8032 und später den 8032SK,

den ersten Rechner in einem ansprechenden, von den Entwicklern ergonomisch

gedachten, Gehäuse. Erstmals konnte man die Tastatur abnehmen und den

angebauten Monitor drehen und schwenken. Leider war die Tastatur zu hoch, als daß

eine gesunde Schreibhaltung möglich gewesen wäre. Dafür hatte sie erstmals

deutsche Umlaute.

Eine

Forderung der Geschäftsleitung in den USA war ein neuer Heimcomputer. West

Chester, USA entwickelte an etwas, was später der C64 werde sollte. Und in

Braunschweig machte man sich auch an einen Tastatur-Computer (also ein System,

in dem Motherboard und Tastatur in einem flachen Gehäuse untergebracht sind.)

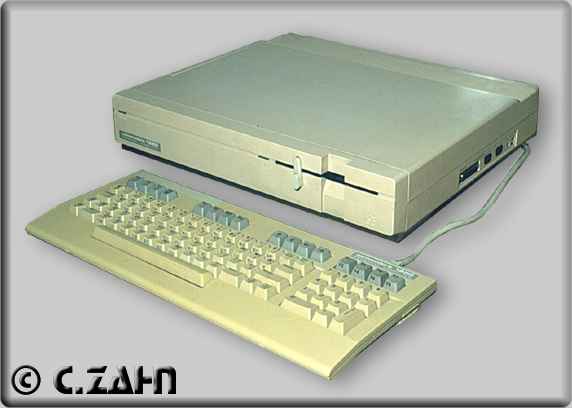

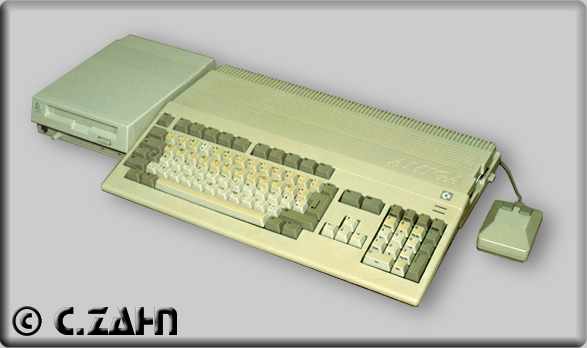

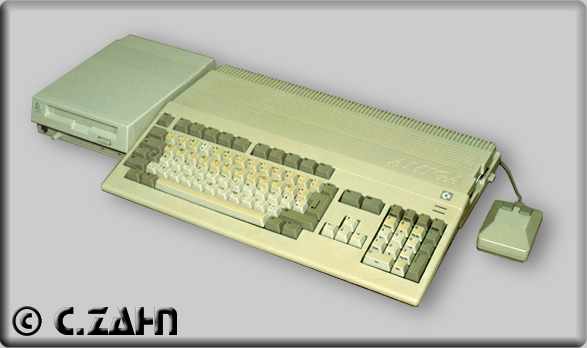

Der 610 wurde

zusammen mit dem 500 (technisch identisch mit 610, nur hat der den

C64-Videochip) und dem 720 (technisch identisch, lediglich mit 256 KB RAM und in

einem Gehäuse mit Monitor und abgesetzter Tastatur) entwickelt. Leider

konzentrierte sich die Konzernleitung auf die Vermarktung des billigeren C64.

Laut Pressestimmen war der 610 dem C64 haushoch überlegen, war jedoch zu teuer

(wegen 128 KB RAM) und erst nach dem C64 zu haben. So folgte der Markt dem neuen

System nicht, obwohl er technisch besser war. Über den Expansionsport waren

Erweiterungskarten, z. B. Centronics, RAM-Ausbau bis maximal 960 KB (per

Bank-Switching, 16 Bänke á 64 KB) möglich. Ein interner Erweiterungsplatz für

Zweitprozessor (Z80/8080/8085) erlaubte CP/M, doppelte Taktgeschwindigkeit (also

fast doppelte Rechenleistung) im Vergleich zum C64, Tastatur mit Ziffernblock,

usw. Durch den riesigen Erfolg des C64 überrollt, wurde der 610 ab 1985 für

wenig Geld verramscht und stellte den ersten Fehlschlag Commodores dar.

Eine

Forderung der Geschäftsleitung in den USA war ein neuer Heimcomputer. West

Chester, USA entwickelte an etwas, was später der C64 werde sollte. Und in

Braunschweig machte man sich auch an einen Tastatur-Computer (also ein System,

in dem Motherboard und Tastatur in einem flachen Gehäuse untergebracht sind.)

Der 610 wurde

zusammen mit dem 500 (technisch identisch mit 610, nur hat der den

C64-Videochip) und dem 720 (technisch identisch, lediglich mit 256 KB RAM und in

einem Gehäuse mit Monitor und abgesetzter Tastatur) entwickelt. Leider

konzentrierte sich die Konzernleitung auf die Vermarktung des billigeren C64.

Laut Pressestimmen war der 610 dem C64 haushoch überlegen, war jedoch zu teuer

(wegen 128 KB RAM) und erst nach dem C64 zu haben. So folgte der Markt dem neuen

System nicht, obwohl er technisch besser war. Über den Expansionsport waren

Erweiterungskarten, z. B. Centronics, RAM-Ausbau bis maximal 960 KB (per

Bank-Switching, 16 Bänke á 64 KB) möglich. Ein interner Erweiterungsplatz für

Zweitprozessor (Z80/8080/8085) erlaubte CP/M, doppelte Taktgeschwindigkeit (also

fast doppelte Rechenleistung) im Vergleich zum C64, Tastatur mit Ziffernblock,

usw. Durch den riesigen Erfolg des C64 überrollt, wurde der 610 ab 1985 für

wenig Geld verramscht und stellte den ersten Fehlschlag Commodores dar.

Als 710 (technisch gleich dem 610, jedoch im Gehäuse des CBM

8032SK), 720 (256 KB) und 730 (zusätzlich mit 8080-Karte für CP/M) sollte

die Linie wieder Boden im Büro zurückerobern. Die c't schrieb damals, daß das

Gehäuse des 710 recht eigenwillig und bestimmt nicht ergonomisch wäre, denn

die Tastatur war zwar vom Rest getrennt, aber völlig sinnloserweise viel zu

dick (die eigentliche Tastatur war recht dünn, nur das Tastaturgehäuse war

klobig geraten), so daß eine natürliche Schreibhaltung unmöglich und längeres

Arbeitern sehr ermüdend sei. Außerdem ist die Anordnung der einzelnen Tasten

recht unlogisch, besonders die wichtigen Cursor-Tasten liegen in einer Reihe

(rauf, runter, links, rechts), da greift man fast immer daneben. Dafür war der

Monitor dreh- und kippbar, für CBM-Rechner vorher völlig undenkbar (sie waren

immer fest mit dem Grundgerät verbunden). Mit Schnittstellen war er gut bestückt:

RS232C, IEE488 (gleich zweimal), Datassette (wurde aber vom Betriebssystem nicht

angesteuert!), User-Port (nur intern), Erweiterungssteckplatz für RAM/ROM -

und: Ein RESET-Taster! Das war ebenfalls noch nie serienmäßig gewesen. Das

eingebaute, stark verbesserte Basic (mit Fehlerbehandlung, DELETE, IF-THEN-ELSE

usw.) war zwar kompatibel zu den Basics der Vorgänger, aber wieder einmal

wurden viele Systemadressen in der Zero-Page und im ROM geändert, so daß

Maschinensprache-Routinen wieder einmal angepaßt werden mußten (das hatte CBM

bisher bei jedem neuen Rechner so gemacht, da erwartete man beim 710 auch nichts

anderes mehr). Der Monitor leuchtete sehr stark nach, dadurch flimmerte das Bild

zwar nicht, aber die Cursorpositionierung geriet zum Glücksspiel (das blinkende

Kästchen verschwindet bei Bewegungen völlig, erst wenn der Cursor etwa 0,5 sek

am selben Platz steht, sieht man ihn wieder).

Resümee der Tester: Für den Anwender kaum zu gebrauchen, da keine alte

Software läuft. Und für Programmierer nur eingeschränkt, da CBM mit

Informationen zu Zero-Page, ROM-Code usw. geizte. Für 3000 DM ein halbwegs

gelungener Rechner, jedoch mit einigen Haken und: er kam zu spät. Angekündigt

bereits 1982, kam er erst 1984 auf den Markt, die Konkurrenz hatte ihn längst

überflügelt. Und trotzdem wurde er ohne deutsche Anleitung ausgeliefert (das

deutsche Handbuch "durfte" man später nachkaufen...) Den 610 konnte

man auf 256 KB RAM nachrüsten: 16 IC-Sockel einlöten (dazu 256 Lötaugen freilöten),

16 RAM-Chips einstecken, und wundern... Denn erst durch Austtausch der ROM-Chips

erkennt das Betriebssystem den größeren Hauptspeicher! Kleiner Bug am Rande:

Wie bei einer Schreibmaschine ertönt ein Glockenton aus den internen

Lautsprecher, wenn man beim Tippen die 75. Spalte erreicht. So kann man

rechtzeitig die Basic-Zeile beenden. Leider funktioniert diese Routine nicht nur

im EDIT-Modus, sondern immer! Sobald der Cursor die 75. Spalte erreicht, bimmelt

der Rechner. Bei einer Textverarbeitung kann das ja noch recht sinnvoll sein

(auch wenn die den Zeilenumbruch lieber selber macht), doch wenn es auch bei

Bildschirmausgaben dauernd klingelt, wird es nervig. Denn auch bei

PRINT-Befehlen wird geläutet! So mußte der Programmierer bei Bildschimausgaben

den Lautsprecher abschalten, um den Anwender zu schonen...

Ein

weiteres Produkt, daß man zwar bis zur Marktreife brachte, dann aber doch

wieder fallen ließ, ist der C900. Ein auf Unix basierender Computer mit einer

16-Bit-CPU von Zilog (Z8000), 512 KB RAM (auf 2 MB erweiterbar), IEEE488-Bus,

Festplatte von 20-87 MB, Textmodus mit 80x24 Zeichen, Grafik bis 1024x800,

Betriebssystem OS UNIX bzw. Coherent, 1,2 MB-5,25-Zoll-Floppy, und Mausanschluß,

so hätte er ein recht erfolgreicher Workstation-Rechner werden können (damals

gab es noch nicht allzuviele Workstations mit Grafikausgabe und Mausunterstützung!)

Allerdings entschied das Management, daß CBM erstmal viele Homecomputer

verkaufen sollte, statt nur wenige Highend-Geräte. So gibt es nur etwa 500

Prototypen vom C900.

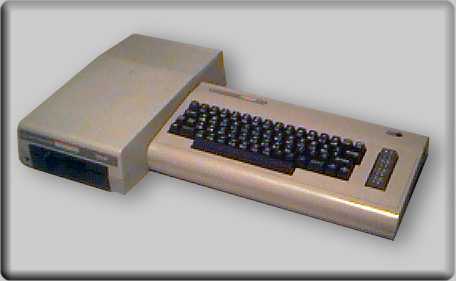

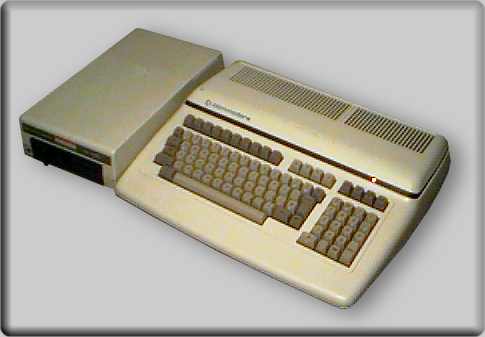

Anfang 1982 hatte CBM etliche neue Produkte in der Entwicklung, darunter den

legendären C64.

Tramiel wußte, um erfolgreich zu bleiben, muß man Gewinner sein. Die

Entwicklungsabteilung, die bereits den VC-20

herausgebracht hatte, wurde verstärkt. Es entstand ein recht einfach

aufgebauter Computer mit besseren Grafik- und Soundfähigkeiten sowie mehr

Speicher, als die anderen Heimsysteme bieten konnten.

Anfang 1982 hatte CBM etliche neue Produkte in der Entwicklung, darunter den

legendären C64.

Tramiel wußte, um erfolgreich zu bleiben, muß man Gewinner sein. Die

Entwicklungsabteilung, die bereits den VC-20

herausgebracht hatte, wurde verstärkt. Es entstand ein recht einfach

aufgebauter Computer mit besseren Grafik- und Soundfähigkeiten sowie mehr

Speicher, als die anderen Heimsysteme bieten konnten.  Der

Soundchip war der erste, den Commodore extra für einen Homecomputer

entwickelte, statt wie bisher, bestehende ICs einzubauen. Der Entwickler, Bob

Yannes, konnte sich so richtig austoben, und Funktionen teurer Profi-Synthesizer

(z. B. Filter und Audio-Eingang) integrieren. Aus Kostengründen entschied man

sich wieder für das Gehäuse des VIC-20. So unterscheidet er sich von seinem

Vorgänger optisch nur in der Farbe. 64 KB RAM waren damals eine Domäne der

Profirechner. Und dieser Homecomputer mit Fähigkeiten, die manche Bürorechner

nicht bieten konnte, wurde auf die selbe Art wie der VC-20 vermarktet: in

Spielwarenketten wie Toys 'R' Us. So erreichte der C64 gleich die richtigen Käufer:

den Heimanwender. Diese Kundschaft wurde vom elitären Gehabe der klassischen

Computergeschäfte abgeschreckt, aber bei den Ketten gingen sie ein und aus, um

die Barbie-Puppen für ihre Kinder zu kaufen. Da konnten sie dann gleich noch für

Papi den Heimcomputer mitnehmen. Allerdings gaben diese Ketten keinerlei Rat,

Hilfestellung und Service, das sparte Personal und die eingesparten Kosten

machten den C64 billig. War das Gerät defekt, wurde es nur umgetauscht, hatte

man Softwareprobleme, dann belästigte man nicht den Verkäufer damit, sondern

wendete sich an Zeitschriften und Computerclubs. Die klassischen CBM-Händler

verkauften die 8000-Serie am liebsten gleich mit Wartungsvertrag, so etwas

machte aber kein Privatkunde.

Der

Soundchip war der erste, den Commodore extra für einen Homecomputer

entwickelte, statt wie bisher, bestehende ICs einzubauen. Der Entwickler, Bob

Yannes, konnte sich so richtig austoben, und Funktionen teurer Profi-Synthesizer

(z. B. Filter und Audio-Eingang) integrieren. Aus Kostengründen entschied man

sich wieder für das Gehäuse des VIC-20. So unterscheidet er sich von seinem

Vorgänger optisch nur in der Farbe. 64 KB RAM waren damals eine Domäne der

Profirechner. Und dieser Homecomputer mit Fähigkeiten, die manche Bürorechner

nicht bieten konnte, wurde auf die selbe Art wie der VC-20 vermarktet: in

Spielwarenketten wie Toys 'R' Us. So erreichte der C64 gleich die richtigen Käufer:

den Heimanwender. Diese Kundschaft wurde vom elitären Gehabe der klassischen

Computergeschäfte abgeschreckt, aber bei den Ketten gingen sie ein und aus, um

die Barbie-Puppen für ihre Kinder zu kaufen. Da konnten sie dann gleich noch für

Papi den Heimcomputer mitnehmen. Allerdings gaben diese Ketten keinerlei Rat,

Hilfestellung und Service, das sparte Personal und die eingesparten Kosten

machten den C64 billig. War das Gerät defekt, wurde es nur umgetauscht, hatte

man Softwareprobleme, dann belästigte man nicht den Verkäufer damit, sondern

wendete sich an Zeitschriften und Computerclubs. Die klassischen CBM-Händler

verkauften die 8000-Serie am liebsten gleich mit Wartungsvertrag, so etwas

machte aber kein Privatkunde.

Zwar hatte der C64 am Anfang massive Qualitätsprobleme (etwa 25% waren

innerhalb einer Woche nach Kauf defekt), aber die Geräte wurden ja sofort

ausgetauscht, der Kunde war glücklich, daß alles so schnell über die Bühne

ging und keiner redete groß darüber. Glücklicherweise bekam man innerhalb

eines halben Jahres die Fertigung besser in den Griff, die Fehlerrate sank auf

damals übliche 4%. 1983 schaffte man es, eine C64-Platine, eine Floppyplatine,

ein Floppylaufwerk, ein Netzteil und einen Farbmonitor (5 Zoll) in ein

gemeinsames Gehäuse zu integrieren, und so den ersten portablen (schleppbar bei

ca 17 kg Gewicht) Farbcomputer herzustellen und als SX64

zu vermarkten. Leider war er etwas zu früh und vor allem zu teuer, um ein großer

Erfolg zu werden.

Kurze

Zeit wurde im US-Bildungsmarkt der 4064 vertrieben: Ein C64 in einem 4032-Gehäuse.

(Leider ist mir nicht bekannt, ob er einen internen Lautsprecher, eingebaute

Floppy oder sogar einen Farbbildschirm hatte.)

Bis 1984 hatte CBM 4 Millionen Rechner weltweit verkauft und pro Monat gingen

weitere 300.000 Stück über die Ladentheken. Der C64 war der erfolgreichste

Homecomputer geworden. Und Tramiel glaubte weiter an den Erfolg, denn erst 6%

aller US-amerikanischen Haushalte hatten einen Computer. In der besten Zeit der

Videogames hatten 25% ein Videospiel gekauft, diese Zahl wollte Jack auch

erreichen.

Ab 1990 stiegen die Verkaufszahlen, die durch den Amiga

und Konsorten sanken, noch einmal enorm an. Die Öffnung des Ostblocks und der

Fall der Mauer sorgen für Nachfrage an billigen Computern. Hatte vorher ein

C64-System in der DDR bis zu 25.000 Ostmark gekostet, gab es das Gerät mit

Floppy und Monitor NEU für weniger als 500 DM. Bis zur Produktionseinstellung

1993 wurden weltweit mehr als 22 Millionen Computer verkauft. Mehr Geräte des

selben Typs hat niemals eine andere Computerfirma geschafft. Und überboten

werden kann diese Zahl auch nicht mehr, da die Rechner sich inzwischen in immer

kürzeren Abständen abwechseln.

Warum

wurde der C64 so erfolgreich? Nun, zum einen wohl der damals riesige Speicher

von 64 KB, seine damals großartigen Grafik- und Soundfähigkeiten. Der

Soundchip "SID" ist wohl der beste, jemals in einen Computer verbaute

Klangerzeuger (Von Soundkarten der PCs reden wir nicht, die können nur Samples

abspielen.). Er hat Filter, die Klänge ermöglichen, die den damals teuer zu

kaufenden Profisynthesizern durchaus nahekommen. Die Erfindung des

"Sprite", eines 24 x 20 Pixel großen Bildes, das der Videoprozessor

selbsttätig auf dem Bildschirm bewegt, ohne daß der Hauptprozessor diese

Grafikdaten ins Video-RAM einkopieren muß, ist zwar nicht direkt von Commodore

(Ataris Computer der 400/800-Serie hatten etwas ähnliches schon 1978). Aber

erst die CBM-Sprites wurden vom Grafikchip (den man schon fast Grafikprozessor

nennen darf) auf Kollision untereinander bzw. mit dem Hintergrund überwacht.

Das war ein Novum und vereinfachte die Programmierung von Spielen enorm. Und

durch einen Programmiertrick lassen sich die Sprites vervielfachen, so daß man

64 Sprites darstellen kann.

Aber der eigentliche Grund für den Erfolg des C64 liegt wohl darin begründet,

daß er seine Fähigkeiten dem Anwender nicht preisgibt. Ohne Erweiterungen kann

man die Sound- und Grafikfähigkeiten nur durch endlose POKE- und PEEK-Orgien

steuern. Die Kommunikation mit den Peripheriegeräten geschieht über serielle

Interfaces mit einer Geschwindigkeit von 500 Zeichen in der Sekunde. So konnte

CBM den Rechner preiswert anbieten. Demzufolge verkaufte er sich recht gut. Die

Zubehörindustrie entdeckte ihn und bot schnell Erweiterungen an, um die in ihm

schlummernden Fähigkeiten dem Anwender erreichbar zu machen.

Spieleprogrammierer schufen neue Genres, die nur mit den Sprites möglich waren,

und auf anderen Computern nicht oder erheblich langsamer abliefen. So war ein

bald unüberschaubares Angebot an Soft- und Hardware für den C64 am Markt. Wer

sich einen neuen Rechner kaufen wollte, orientierte sich nicht nur am Preis,

sondern auch am Angebot. Und das war für den 64'er eben riesig. So wurde der

C64 der erste Selbstläufer der Computergeschichte, der kaum Werbung brauchte,

dem Hersteller immer guten Gewinn schaffte (viele spätere Experimente wurden

mit den Gewinnen des C64 bezahlt) und der Konkurrenz die Luft abdrehte.

Zeitweise hatte Commodore über 75% Marktanteil!

Vielleicht ist diese Dominanz der Grund, warum man später so wenig Werbung für

seine Produkte machte und darauf baute, daß sich Systeme wie der Amiga, das

CDTV oder CD32 von allein bzw. nur durch Mundpropaganda verkauften.

Wir

unterbrechen den historischen Ablauf ein wenig und schieben hier einen Abschnitt

über die Commodore Massenspeicher ein. Sie sind es wert, nicht nur in Nebensätzen

abgehandelt zu werden.

Im

Gegensatz zu den 1977 vorhandenen Systemen sollte der PET in der Grundversion

preiswert sein, aber trotzdem externe Peripherie wie Floppys oder Drucker

ansprechen können. Die damals weit vertretenen CP/M-Systeme hatten

Floppy-Unterstützung entweder gleich auf dem Motherboard, oder es war eine

Schnittstellenkarte irgendwo eingesteckt. Der Druckeranschluß lief ähnlich.

Die Entwickler des PET bekamen die Vorgabe, bereits die Grundversion auf solche

externen Geräte vorzubereiten, aber ohne teure (und möglicherweise von Kunden

ungenutzten) Chips oder Steckkarten. So kam man auf einen 8-Bit breiten,

parallelen Bus, die IEEE488-Schnittstelle. Entwickelt von HP, um ihre teuren Meßgeräte

mit ihren noch teureren Mini-Computern zu verbinden, war sie von der

amerikanischen Normungsbehörde übernommen worden. Maximal 16 Geräte sind am

Bus möglich, alle Geräte werden einfach über Stecker verbunden, der Computer

hat nur eine Buchse, per Kabel wird das erste Gerät der Kette mit dem Rechner

verbunden, das zweite Gerät mit dem ersten, usw. (Daisy Chaining). Mit nur

einem einzigen parallelen Treiberbaustein im Computer können alle Geräte

betrieben werden, den Rest macht clevere Software.

Der Nachteil bei diesem Bussystem ist es aber, daß die angeschlossenen Geräte

intelligent sein müssen. Sie müssen wissen, unter welcher Adresse (von 0 bis

15) sie angesprochen werden, und immer den gesamten Datenstrom, der über den

Bus läuft, mithören. Kommt ihre Adresse, werden sie aktiv, und kommunizieren

mit dem Rechner, ansonsten bleiben sie passiv. Deswegen sind die Floppys,

Drucker, Plotter, usw. von Commodore mit einem eigene Prozessor, eigenem RAM,

ROM usw. ausgestattet. (Im Prinzip sind sie kleine Computer mit einer

Spezialaufgabe, z. B. Papier bedrucken.) Deswegen war eine CBM-Floppy immer

teurer als eine Floppy für einen beliebigen anderen Rechner. In diesen anderen

Rechner ist der nur Computer intelligent, die Floppy nur ein nacktes Laufwerk

ohne Eigenintelligenz.

Der größte Nachteil ist aber auch der größte Vorteil des Systems: Die

Peripherie ist intelligent. Der Computer braucht kein DOS, das macht das

Laufwerk selber. Die Diskette wird vom Floppylaufwerk selbsttätig formatiert,

der Rechner kann in der Zwischenzeit andere Dinge erledigen. Das Konzept geht

sogar noch weiter: Buscontroller kann JEDES Gerät sein, nicht nur der Computer.

Z. B. kann der Rechner einen Datenaustausch zwischen einer Floppy als

Datenquelle und einem Drucker als Datensenke initiieren, und sich dann anderen

Aufgaben zuwenden. Die Floppy als neuer Buscontroller steuert den Datenfluß zum

Drucker. Ist der Datentransfer abgeschlossen, geben beide Geräte den Bus wieder

selbsttätig frei.

Die Datenübertragung war für 1977 recht schnell (20 - 30 KB/sek). Jedoch war

im PET-Betriebssystem ein Fehler enthalten. Programme wurden zwar abgespeichert,

ließen sich nicht mehr laden, da die LOAD-Routine immer abstürzte. Auf Anfrage

verkaufte CBM bzw. der jeweilige Händler das neue ROM für teures Geld. Die

nach Auslieferung der Floppy 2031 hergestellten PETs bekamen zwar das neue ROM,

aber etliche standen ja noch bei den Händlern, die wurden nur auf Kundenanfrage

umgerüstet.

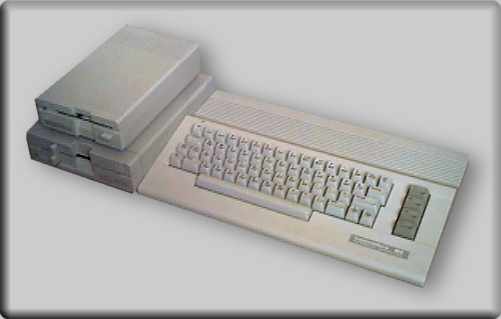

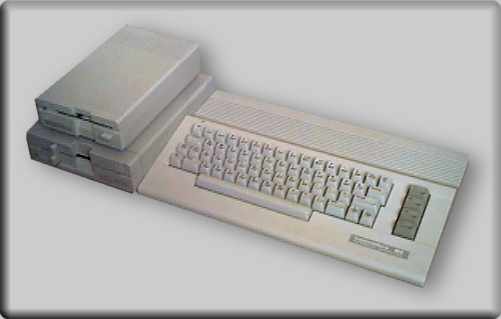

Im

Laufe der Zeit kamen neue Rechnergenerationen auf den Markt. Immer wurden dazu

neue Floppys angeboten. So gehört zum PET die Floppy 2031 mit 160 KB Kapazität

(5,25-Zoll, Single sided, Double Density, 36 Tracks). Die CBM-3000-Serie bekam

die 3040 (selbe Daten, neues Gehäuse). Zur CBM-4000-Serie gab es die 4040

(jetzt 40 Tracks). Die 8000-Serie bekam die 8050 (Doppelfloppy mit ZWEI

Laufwerken à 500 KB! Single sided, 76 Tracks). Weil es eine Doppelfloppy ist,

kann das Laufwerk selbsttätig (ohne den Rechner zu benutzen und ohne Daten über

den Bus zu transferieren) eine Diskette kopieren. Die große Schwester, die

8250, hatte zwei ZWEIseitige Laufwerke (je 1 MB Kapazität) und kann bis 2 MB

(auf zwei Disketten verteilt) abspeichern. Alle Doppelfloppys wurden im selben

Gehäuse angeboten, ein massives Stahlblechgehäuse mit 1 mm Wandstärke.

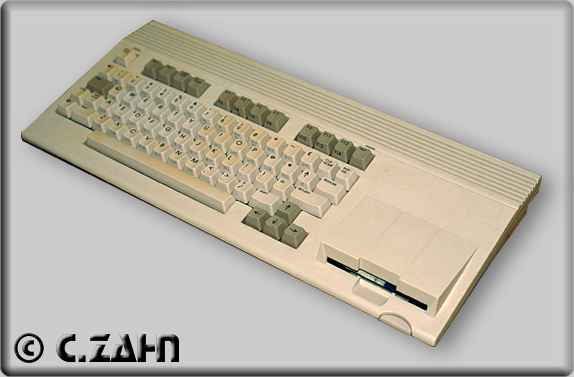

Der Wechsel zum 8032 SK (die Rechner wurden jetzt in ein ergonimischeres

Kunstoffgehäuse verpackt) machte eine passende Floppy nötig. Die 8250LP (Low

Profile) ist technisch identisch zur 8250, jedoch kommen flachere Laufwerke zum

Einsatz, so daß das gesamte Gehäuse kleiner ausfallen konnte. Davon gibt es

auch eine Einzelfloppy, die SFD 1001 (Single Floppy Disk 1001 KB Kapazität).

CBM baute auch zwei Festplatten mit 5 und 7,5 MB Kapazität. Sie waren laut und

genauso langsam wie die Floppys.

Als

man den VC-20 konzipierte, war klar, daß auch er Floppys braucht. Jedoch mußte

er preiswert sein, also auch die Peripherie. Das Laufwerk wurde wieder einseitig

mit 170 KB Kapazität. Den teuren, parallelen IEE488-Bus ersetzte man durch

einen seriellen Bus mit 5 Kabeln (es kommen Video-Überspielkabel zum Einsatz,

die konnte man im Gegensatz zu den teuren IEEE488-Kabeln preiswert überall

erwerben). Waren in den alten Floppys noch ZWEI CPUs eingesetzt worden (eine

steuert die Laufwerke, die andere verwaltet den Bus), wurde in der VC 1540 nur

noch eine CPU verwendet, die sich im Multitasking mal um den Bus, mal um das

Laufwerk kümmern muß. Statt 4 KB FloppyRAM wurde der Speicher auf 2 KB

zusammengestrichen. Leider wurde das Betriebssystem der Floppy nicht neu

erstellt, sondern aus dem DOS der 8250 übernommen und angepaßt. Fehler waren

die Folge.

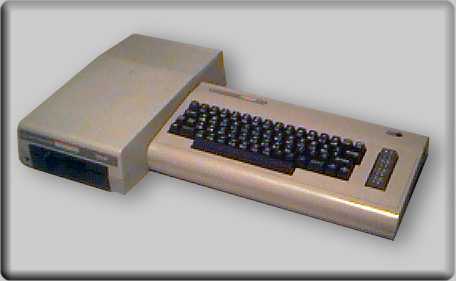

Für

den C64 wurde die 1541 aus der 1540 gezüchtet. Bis auf einen einzigen Befehl

mehr (Man kann sie in einen speziellen VC20-Modus schalten) ist sie mechanisch

und elektrisch identisch. Lediglich die Gehäusefarbe wurde dem neuen Rechner

angepaßt. Wie ihr Vorgänger hat sie erhebliche Fehler im Betriebssystem: Es

gibt einen Befehl zum Überschreiben einer Datei (man muß die alte Datei nicht

erst löschen, um sie dann neu zu sichern, ideal beim Programmieren). Nur

benutzen sollte man ihn nicht. Bei gewissen Gelegenheiten (wenn die Diskette

fast voll ist), neigt er durch einen simplen Buchstabendreher im

Assemblerlisting dazu, nicht nur das zu sichernde Programm nicht zu speichern,

sondern das im Verzeichnis der Diskette davor liegende Programm auch noch zu

zerstören! Außerdem mußte die gesamte Mechanik recht preiswert aufgebaut

sein, um einen Verkaufspreis von anfangs DM 1000 zu ermöglichen. (Die großen

CBM-Laufwerke kosteten bis zu 5000 DM.) Sie ist extrem langsam wegen der

seriellen Übertragung zum Computer. Noch dazu ist das Protokoll entsetzlich

umständlich programmiert. Sogenannte Software-Speeder holten durch ein

effizienteres Bustiming die achtfache Geschwindigkeit heraus. Statt 2 Minuten für

40 KB brauchten sie nur 15 Sekunden!

Ein weiteres Problem stellt die Laufwerksmechanik selber dar. Um den Lesekopf

auf die Spur Null zu positionieren, sitzt kurz vor dem mechanischen Anschlag bei

anderen Floppys eine Lichtschranke. Die 1541 hat keine, sollte es zu Lesefehlern

kommen, wird der Kopf in Grundstellung gefahren, indem man ihn 10mal gegen den

Anschlag fahren läßt. Dann müßte er endlich auf Spur Null angekommen sein,

so die dahinterstehende simple Logik. Das dabei entstehende

maschinengewehrartige Geräusch klingt nicht nur ungesund, es ist es auch: Die

Verbindung zwischen den Steppermotor und dem Lesekopf ist nicht besonders

stabil. Bei zu häufigem Anschlagen verstellt sich die Mechanik dauerhaft und muß

in einer Fachwerkstatt justiert werden. Abhilfe schafft hier eine einzige

Basic-Zeile: Irgendwo im RAM der Floppy steht ein Zahlenwert. Er stellt die

Pause zwischen zwei Step-Impulsen dar. Verkürzt man ihn per Floppy-RAM-Write,

so bewegt sich der Kopf nicht nur schneller, die Pausen zwischen den Anschlägen

werden auch kürzer. Da der Kopf in den kürzeren Pausen nicht mehr so weit zurückschwingt,

schlägt er nicht mehr so heftig gegen den Anschlag. Das Geräusch wird leiser,

die Mechanik geschont. Aber es gibt noch ein gravierendes Problem bei der 1541:

Da das Netzteil im Laufwerksgehäuse untergebracht ist, erwärmt es bei längerem

Betrieb das gesamte Laufwerk. Die komplizierte Mechanik dehnt sich

unterschiedlich aus, so kommt es schnell zu Lese- oder Schreibfehlern. Abhilfe:

Die Floppy offen betreiben oder einen Lüfter einbauen.

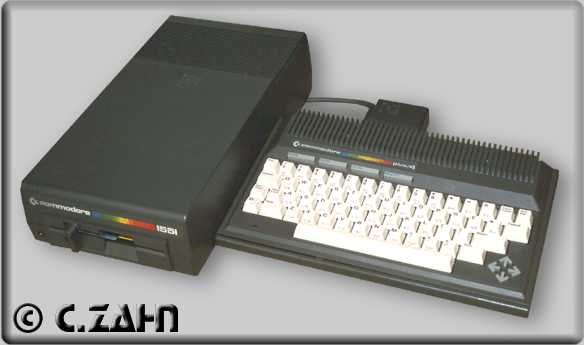

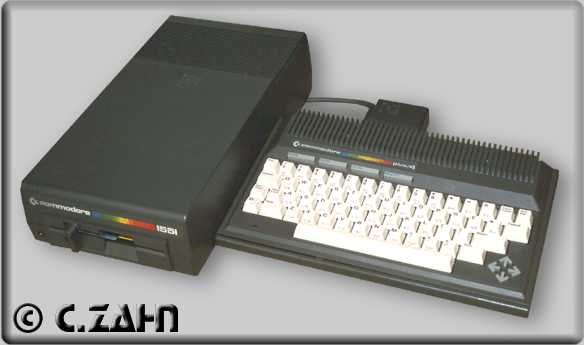

Zu

neuen Computern der 264/364-Serie (C16/C116/Plus4) schuf man eine neue Floppy.

Im selben Gehäuse wie die 1541 (aber dunkelbraun, fast schon schwarz), wurde

die 1551 mechanisch und elektrisch verbessert. Statt des alten ALPS-Laufwerk

setzte man ein Mitsumi-Chassis ein, das wesentlich unempfindlicher gegen

Lesekopf-Verstellung war. Äußerliches Kennzeichen: Kein Klappenverschluß,

sondern es muß ein Knebel gedreht werden. Erstmals im Heimcomputer-Segment von

CBM ging man zum parallelen Datentransfer über. Jedoch spendierte man den

264ern keinen IEEE488-Bus, sondern man dachte sich eine Eigenentwicklung aus. In

den Expansionsport der Plus4 steckt man ein sog. Paddle (im Prinzip ein Modul

mit ROM und einem Parallel-Treiber-IC). Per Kabel ist dieses mit der Floppy fest

verbunden. Die Transferrate ist etwa 4mal höher als die der alten, seriellen

Verbindung. Für ein Parallelkabel eine enttäuschend schlechte Leistung. Natürlich

kann man an den C16 auch die alte 1541 anschließen... Per Software-Speeder ist

man dann schneller als mit der 1551 im Werkszustand... Übrigens: Das DOS der

1551 wurde stark überarbeitet, um den Parallelbetrieb zu ermöglichen. Leider

wurden aber nicht alle Fehler der vorhergehenden Versionen ausgemerzt.

Zum

C128 brauchte man eine komplett neue Floppy, weil der Computer auch CP/M konnte.

Um Disketten anderer CP/M-Rechner lesen zu können, benötigte man eine neue

Elektronik. Alle CBM-Floppys davor zeichnen ihre Daten im GCR-Verfahren auf.

Hierbei wandelt der im Laufwerk eingebaute Prozessor die zu schreibenden Daten

um und steuert den Bitstrom zum Schreibkopf selbst. In CP/M-Systemen gibt es

einen Floppycontroller, auf dem ein IC diese Aufgabe erledigt, und die Daten im

MFM-Format speichert. So brauchte die 1571 sowohl GCR als auch MFM. GCR erledigt

wieder der Prozessor, für MFM wurde ein normaler Western Digital

Floppycontrollerchip eingebaut. Das DOS entscheidet selbsttätig, mit welcher

Art es die Daten lesen/schreiben muß und schaltet entsprechend um. Da das DOS

erheblich umgeschrieben werden mußte, kamen zu den alten Fehlern mehr neue

hinzu, als alte beseitigt wurden... Zum Beispiel kann man bei allen CBM-Floppys

Dateien schreibschützen. Bei der 1571 sind diese Dateien auch vor dem Lesen

geschützt, bei Leseversuchen erhält man die Fehlermeldung "File not

Found"! Zum Ausgleich war die 1571 wieder zweiseitig. Und schneller, denn

man baute im Betriebssystem der Floppy und des C128 Burst-Routinen ein, die bis

zu achtmal schneller als die alten Busprotokolle waren. Die Wärmeprobleme gehörten

der Vergangenheit an, da man das Netzteil im Gehäuse vollständig einblechte.

Zusätzlich gab es endlich wieder eine Lichtschranke für die Spur-Null-Abfrage.

das Rattern gehörte der Vergangenheit an.

Detail am Rande: Die 1571 ist die erste CBM-Floppy, bei der man die Adresse von

außen einstellen kann. Zwar konnten auch die alten Laufwerke von Adresse 8 auf

9-11 umgeschaltet werden, jedoch nur durch Öffnen des Gehäuses (mit

Garantieverlust) und Durchtrennen einiger Leiterbahnen. Es gab sogar einen

Prototyp mit zwei Laufwerken in einem Gehäuse, die Doppelfloppy 1572, die

wieder selbständig kopieren konnte.

Da man bei der Herstellung der 1571 die Nachfrage nicht befriedigen konnte (der

Hersteller des Chassis lieferte nicht genügend Rohlaufwerke), gab es als

Verlegenheitslösung die 1570. Eine Kreuzung aus Platine der 1571 und Mechanik

der 1541 im Gehäuse der 1541 entstand. Sie hat alle Vor- und Nachteile der

1571, aber zusätzlich die Wärmeprobleme der 1541. Und weil sie nur einseitig

ist, kann sie zwar im Prinzip für CP/M genutzt werden, aber kaum Disketten

anderer Computer lesen, die damals standardmäßig doppelseitig waren. So

bezahlte man den Preisunterschied von 200 DM (800 DM statt 1000 DM für die

1571) mit großen Nachteilen.

1987

gab es wieder ein neues Laufwerk: Die 1581. Es ist ein normales 3,5-Zoll-720-KB

Laufwerk, wie es in PCs und Amigas eingesetzt wurde (allerdings durch 10

Sektoren pro Track insgesamt mit 800 KB). Damit es am IEC-Bus funktionierte,

wurde wieder ein Minicomputer verwendet. Es verhält sich dem Computer gegenüber

genau wie eine 1571, aber die Daten werden auf der Diskette in MFM gesichert.

Weil auch ein Standard-Controller-Chip das Laufwerk steuert, muß der

Floppyprozessor zwischen logischen Sektoren (mit 254 Bytes Daten) für den

Computer und echten Sektoren (mit 512 Bytes) auf der Diskette übersetzten.

Deswegen bekam die 1581 16 KB RAM, so daß immer ein gesamter Zylinder (alle

Sektoren eines Track auf Ober- und Unterseite) im Speicher gepuffert wird, Lese-

und Schreibzugriffe gehen grundsätzlich über diesen Puffer, erst bei einem

Trackwechsel wird der Zylinder komplett geschrieben und der neue eingelesen. Das

machte das Laufwerk schneller. Und weil das DOS sowieso stark umgeschrieben

werden mußte (bei dieser Gelegenheit wurden alle bei den alten Floppys

genannten Fehler aus dem DOS entfernt!), um den PC-Chip ansteuern zu können,

spendierte man der 1581 als erste (und letzter) 8-Bit-Floppy Unterverzeichnisse.

Das DOS paßte nun nicht mehr in 8 KB-ROMs, so griff man zu größeren 16

KB-EPROMs. Da dort aber noch viel Platz war, findet man viele Botschaften der

Programmierer. Es gibt sogar Befehle, die nichts anderes bewirken, als daß man

einen Gruß an die Frau des DOS-Entwicklers Frau zurückbekommt!

Leider ist sie durch die neue Hard- und Software sehr inkompatibel, Spiele kann

man kaum auf 3,5-Zoll umkopieren. Und die Verzeichnisse werden eigentlich erst

von GEOS

so richtig ausgenutzt. So ist der einzige Vorteil der enorme Platz auf dem

Laufwerk, auf eine Diskette paßt fast 5mal so viel, wie auf eine 1541.

Passend

zum C64-II gab es ab 1986 einen neue 1541-II. Die Hardware ist im Prinzip

identisch der alten 1541, lediglich wurden mehrere ICs zu höherintegrierten

Chips zusammengefaßt. Um die bekannten Wärmeprobleme zu umgehen, hat man

einfach ein externes Netzteil gewählt. Noch mehr Kabelsalat am Rechnerplatz war

die Folge. Und das DOS wurde unverändert mit den alten Fehlern übernommen...

Der

Amiga hat, im Gegensatz zu den intelligenten Laufwerken der CBMs, VCs und Cs,

"dumme" 3,5-Zoll Shugart-Bus Laufwerke mit 880 KB. Der

Floppycontroller sitzt im Computer, die Laufwerke werden extern angeschlossen

und haben (fast) immer eine Buchse, wo man das nächste Laufwerk einstecken

kann. So sind maximal 4 Floppys möglich. Da der Amiga eine eingelegte Diskette

sofort erkennt und auf der WorkBench ihr Symbol anzeigt, bzw. entnommene

Disketten sofort abmeldet, greift er alle zwei Sekunden auf alle angeschlossenen

Laufwerke zu. Ist in einem Laufwerke keine Diskette eingelegt, hört man dann

jedesmal ein "Klick" aus der Floppy. Bei 3 oder 4 Laufwerken, die alle

zwei Sekunden klicken, eine nette Untermalung der Arbeit. (Mittels

Shareware-Tool "NoKlick" ließ sich das abschalten).

Zum A3000 wurde endlich, der Zeit gemäß, eine HD-Floppy präsentiert. Im PC

und Mac zählte sie bereits lange zum Standard, doch der Amiga steuerte das

Laufwerk über einen Spezial-Chip an. Im PC half man sich beim Wechsel auf HD

mit einem neuen Controller, der doppelt so schnell getaktet wird, und so bei

immer noch 300 Umdrehungen pro Minute die doppelte Datenmange auf Diskette

bringt. Bei CBM dachte man anders herum. Die speziell für Commodore

angefertigte Floppy kann sich mit nur 150 U/min drehen, so kann der unveränderte

Chip die doppelten Daten auf das Medium schreiben. Zwar hatte man bis zu 1760 KB

auf der Diskette, doch die Schreib- bzw. Lesegeschwindigkeit bleibt unverändert.

Die Konsequenz: HD-Disketten sind auf dem Amiga nur halb so schnell wie auf

allen anderen Computern.

Jack

Tramiel war für seine knochenharten Geschäftspraktiken bekannt. Er wußte

alles über seine Firma, traf fast alle wichtigen Entscheidungen und alles, was

ihm nicht paßte, wurde geändert. Wer ihn ärgerte, flog. Commodore war auf dem

Papier eine Aktiengesellschaft, aber Tramiel führte sie wie ein

Familienunternehmen. Das hatte zur Folge, daß die Managementstruktur streng

hierarchisch ausgelegt war und alles wie ein Unternehmen der Planwirtschaft

aufgebaut war. Als Tramiel (auf dem Bild der zweite von rechts) 1983 seine Söhne

in der Firmenleitung unterbringen wollte, regte sich endlich Widerstand von Gould

und dem Aufsichtsrat. Tramiel verlor am 13. 1. 1984 seinen Posten als Präsident,

verkaufte seine restlichen Aktien und verließ CBM endgültig. Nach einem halben

Jahr des Nichtstuns und Umherziehens war er der Langeweile leid und kaufte vom

Medienriesen Time Warner die angeschlagenen Computer- und Spielefirma Atari.

Dort räumte er mit seinen Methoden rasch auf, entwickelte mit dem mitgenommenen

Vater des C64, Shivji Shivaz, sowie weiteren Ex-Commodore-Entwicklern, eine

neuartige 16-Bit-Computergeneration, die ST-Linie.

Jack

Tramiel war für seine knochenharten Geschäftspraktiken bekannt. Er wußte

alles über seine Firma, traf fast alle wichtigen Entscheidungen und alles, was

ihm nicht paßte, wurde geändert. Wer ihn ärgerte, flog. Commodore war auf dem

Papier eine Aktiengesellschaft, aber Tramiel führte sie wie ein

Familienunternehmen. Das hatte zur Folge, daß die Managementstruktur streng

hierarchisch ausgelegt war und alles wie ein Unternehmen der Planwirtschaft

aufgebaut war. Als Tramiel (auf dem Bild der zweite von rechts) 1983 seine Söhne

in der Firmenleitung unterbringen wollte, regte sich endlich Widerstand von Gould

und dem Aufsichtsrat. Tramiel verlor am 13. 1. 1984 seinen Posten als Präsident,

verkaufte seine restlichen Aktien und verließ CBM endgültig. Nach einem halben

Jahr des Nichtstuns und Umherziehens war er der Langeweile leid und kaufte vom

Medienriesen Time Warner die angeschlagenen Computer- und Spielefirma Atari.

Dort räumte er mit seinen Methoden rasch auf, entwickelte mit dem mitgenommenen

Vater des C64, Shivji Shivaz, sowie weiteren Ex-Commodore-Entwicklern, eine

neuartige 16-Bit-Computergeneration, die ST-Linie.

Irving Gould holte sich vom Konzern Thyssen-Bornemisza (auf den niederländischen

Antillen) Marshall F. Smith, um Tramiel zu ersetzen. Neben dem Wechsel der Geschäftsleitung

(und der damit verbundenen Änderung der Management-Strategie) war CBM vor einem

weiteren großen Problem. Der Markt für Heimcomputer ging wohl dem Ende

entgegen. Viele andere Firmen wie Texas Instruments, Coleco, Mattel usw. zogen

sich mit hohen Verlusten vom Markt zurück. Einzig der C64

verkaufte sich noch recht zufriedenstellend, aber niemand konnte absehen, ob das

noch länger so weiter gehen sollte.

Um Commodore wieder profitabel zu machen, entließ Smith 45% der Angestellten

und zahlte ein Viertel seiner Schulden an die Banken zurück. Das sorgte natürlich

dafür, daß bei einem Umsatz von 339 Millionen Dollar im zweiten Quartal 1985

nur 1 Million Gewinn herauskam. Und das Fiskaljahr 1985 schloß man insgesamt

mit 237 Millionen Dollar Verlust ab. Das führte zu Problemen mit den Banken,

die sich nur zögernd auf eine Stundung der Zahlungen um einen Monat einließen.

Das Weihnachtsgeschäft 1985 wurde zum Quartal mit den größten Umsätzen der

bisherigen Firmengeschichte, und so konnte CBM den Konkurs gerade noch abwenden

und die Tilgungszahlungen an die Banken wiederaufnehmen.

Doch mit den Tramiels war der begnadete Geschäftsmann gegangen, der Commodore

von Erfolg zu Erfolg geführt hatte. Der Nachfolger Gould wollte nur noch Geld

verdienen, ohne sich groß darum zu scheren, womit man es verdiente. Für ihn

war ein Computer nur ein Gebrauchsgegenstand wie ein Toaster oder ein Auto. Er

hatte einfach keine Visionen, er benutzte sein Zugpferd Amiga niemals selbst.

Neue

8-Bit-Systeme

Die

Reste der einstigen Mannschaft entwickeln ein neues 8-Bit-System, das den VC-20

und den C64

ablösen soll. Intern als CBM 264 und 364 bezeichnet, stellten sie unwesentliche

Verbesserungen (teilweise sogar Verschlechterungen) des C64

dar. Die 264-Serie bestand aus C116

als Einsteigermaschine, C16 als

etwas bessere Einsteigermaschine und dem Plus4

als oberstes Modell. Aber der Markt folgte Commodore nicht mehr auf

ein zum C64 inkompatibles System (der andere Speicheraufbau, der andere

Video- und Soundchip, der den Prozessor ausbremst und ohne die genialen 8

Hardwaresprites des C64 und ohne die legendären SID-Sounds auskommen muß; auch

die geänderten Steckerformen sorgten nicht für Freudenstimmung unter den

Anwendern), das dank 16 KB RAM und des primitiveren Videochips erheblich

schlechter war als der C64 (nur der Plus4 stellte mit den vier eingebauten

Programmen zumindest softwareseitig etwas mehr als der C64 zur Verfügung). So wurde

nichts aus dem Nachfolgern; nicht einmal zum Parallelsystem reichte es, die

Computer wurden ab 1986 in Supermärkten (z. B. ALDI) mit Kassettenrecorder und

Basic-Kurs als Lerncomputer verramscht (etwa 100 bis 300 DM, je nach Umfang

des Kartons, teilweise mit Handtüchern, Duschgels, Joysticks, Videospielen

usw).

Die

Reste der einstigen Mannschaft entwickeln ein neues 8-Bit-System, das den VC-20

und den C64

ablösen soll. Intern als CBM 264 und 364 bezeichnet, stellten sie unwesentliche

Verbesserungen (teilweise sogar Verschlechterungen) des C64

dar. Die 264-Serie bestand aus C116

als Einsteigermaschine, C16 als

etwas bessere Einsteigermaschine und dem Plus4

als oberstes Modell. Aber der Markt folgte Commodore nicht mehr auf

ein zum C64 inkompatibles System (der andere Speicheraufbau, der andere

Video- und Soundchip, der den Prozessor ausbremst und ohne die genialen 8

Hardwaresprites des C64 und ohne die legendären SID-Sounds auskommen muß; auch

die geänderten Steckerformen sorgten nicht für Freudenstimmung unter den

Anwendern), das dank 16 KB RAM und des primitiveren Videochips erheblich

schlechter war als der C64 (nur der Plus4 stellte mit den vier eingebauten

Programmen zumindest softwareseitig etwas mehr als der C64 zur Verfügung). So wurde

nichts aus dem Nachfolgern; nicht einmal zum Parallelsystem reichte es, die

Computer wurden ab 1986 in Supermärkten (z. B. ALDI) mit Kassettenrecorder und

Basic-Kurs als Lerncomputer verramscht (etwa 100 bis 300 DM, je nach Umfang

des Kartons, teilweise mit Handtüchern, Duschgels, Joysticks, Videospielen

usw).

Die vier eingebauten Programme des Plus4 wurden über eine Funktionstaste

aufgerufen und bestanden aus Textverarbeitung (die NUR mit dem Commodore-Drucker

MPS 801 klarkam, und der war inkompatibel zu allem anderen auf dem Markt),

Datenverwaltung und Tabellenkalkulation sowie grafischer Aufbereitung von Daten

bzw. Tabellen. Aber gerade diese grafische Aufbereitung war so schlecht

(sie nutzt die Grafikfähigkeiten des Rechners nicht einmal im Ansatz aus,

die Aufbereitung besteht aus waagrechten weißen Balken aus #-Zeichen vor einem

schwarzen Hintergrund ohne jede Beschriftung), daß alle Tester schrieben, den

ROM-Speicherplatz hätte man besser nutzen können, etwa für ein Spiel oder für

vom Anwender selber einzusetzende ROMs oder sonstwas...). Commodore zeigte

nicht, was der Computer alles konnte, die Qualität der Software entsprach etwa

dem Stand von 1977 auf dem PET.

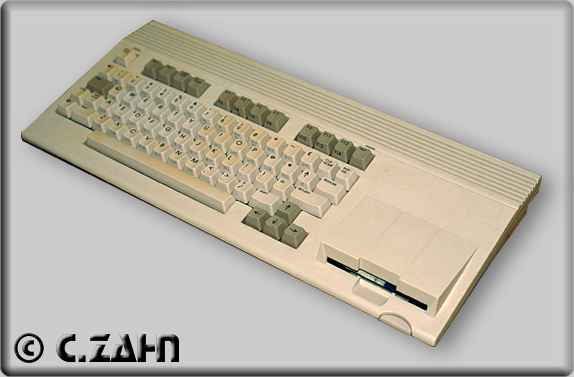

Die 364-Serie kam über das Planungsstadium gar nicht hinaus. Er sollte ein 264

mit mehr eingebauten Programmen und einem Chip zur Spracherzeugung sein. (Das

hatte man in den Entwicklungslabors von Atari

auch vor. Und auch dort wurde nichts marktreifes daraus.) Ob die Qualität der

mitgelieferten Programme über der Plus4-Software liegen sollte, ist unklar. Und

auch der 232 wurde nicht fertiggestellt. Es sollte eine Art Plus4 werden, jedoch

ohne Userport, mit nur 32 KB Speicher und ohne eingebaute Software.

Und sogar eine Art Laptop entwickelt man: den Commodore LCD mit 40x8

Zeichen-LCD-Display, 6502 CPU, 32 KB RAM, eingebaute Software (wie beim Plus4)

und externer batteriebetriebener Floppy (3,5 Zoll!). Auch dieser as auf den

Markt gebracht.

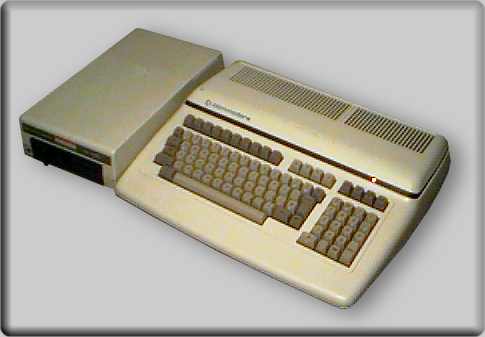

1985

1985

entwickelte

die USA einen weiteren Heimcomputer, den C128.

Er ist ein Rechner mit drei Betriebssystemen, zum einen die 128er Betriebsart

mit 2 MHz und 128 KB RAM, dann ist er kompatibel zum C64

in einem speziellen C64-Mode mit 1 MHz und nur 64 KB RAM, und er kann CP/M,

allerdings aufgrund des geteilten Rechners und der seriellen Floppyverbindung

extrem langsam, professionelles Arbeiten ist nicht möglich. Das Bustiming des

Hauptprozessor (8502) bremst den mit 4 MHz getakteten Z80 so weit aus, (die

Z80-CPU durchläuft enorm viele Waitstates), daß er eine effektive

Taktgeschwindigkeit von knapp 2 MHz hat. Und das CP/M-System greift selber nicht

auf die I/O-Geräte wie Floppy, Drucker, Tastatur, Bildschirm usw. zu, sondern

übergibt diese Aufgabe an die 8502 und muß auf die Abarbeitung dieser Aufgaben

warten. Da Laufwerkszugriffe alle über den seriellen Bus zur Diskettenstation

gelangen, ist die Schreib-/ Lesegeschwindigkeit nicht 20 KB/s (wie bei anderen

CP/M-Computern, sondern nur 3 KB/s (bei Verwendung der 1571) bzw. 0,4 KB/s (mit

der 1541).

entwickelte

die USA einen weiteren Heimcomputer, den C128.

Er ist ein Rechner mit drei Betriebssystemen, zum einen die 128er Betriebsart

mit 2 MHz und 128 KB RAM, dann ist er kompatibel zum C64

in einem speziellen C64-Mode mit 1 MHz und nur 64 KB RAM, und er kann CP/M,

allerdings aufgrund des geteilten Rechners und der seriellen Floppyverbindung

extrem langsam, professionelles Arbeiten ist nicht möglich. Das Bustiming des

Hauptprozessor (8502) bremst den mit 4 MHz getakteten Z80 so weit aus, (die

Z80-CPU durchläuft enorm viele Waitstates), daß er eine effektive

Taktgeschwindigkeit von knapp 2 MHz hat. Und das CP/M-System greift selber nicht

auf die I/O-Geräte wie Floppy, Drucker, Tastatur, Bildschirm usw. zu, sondern

übergibt diese Aufgabe an die 8502 und muß auf die Abarbeitung dieser Aufgaben

warten. Da Laufwerkszugriffe alle über den seriellen Bus zur Diskettenstation

gelangen, ist die Schreib-/ Lesegeschwindigkeit nicht 20 KB/s (wie bei anderen

CP/M-Computern, sondern nur 3 KB/s (bei Verwendung der 1571) bzw. 0,4 KB/s (mit

der 1541).

Der C128 ist m. E. der erste Computer der Welt, der zwei Monitore ansteuern kann

(und muß). In der C64-Emulation und als C128 mit 1 MHz Takt steuert er den

alten Chip des C64 und damit einen Videomonitor. Im C128-Modus mit 2 MHz kommt

dieser alte Chip timingmäßig nicht mehr mit, und wird abgeschaltet. Der

Videomonitor wird dunkel. Statt dessen wird jetzt ein neuer Videochip

angesteuert, der eigenes Video-RAM besitzt, das er nicht wie der C64 mit dem

Prozessor teilen muß. So kann man auf einem CGA-Monitor 80 Zeichen pro Zeile in

Farbe scharf darstellen. Für Monochrom-Monitore gab es bald Umschalter, so

konnte man wenigstens mit einem Bildschirm beide Auflösungen darstellen.

Commodore ließ von Thomson, Frankreich einen Monitor, den 1902 bauen, der beide

Modi in Farbe beherrschte. Allerdings war er recht teuer. Das Basic trägt die

Versionsnummer V7.0 und ist total runderneuert. Viel mehr Funktionen als früher

(alle Grafik- und Soundmöglichkeiten sind endlich per Basic-Befehl erreichbar),

Fehlerbehandlung (TRAP), IF-THEN-ELSE, DO LOOP, WHILE ENDWHILE uvm. ermöglichen

endlich strukturierte Programme ohne unübersichtliche GOTO/GOSUB Orgien. Im ROM

finden sich weiterhin ein Maschinensprache-Monitor und ein Sprite-Editor. Leider

wird das Basic durch die Bankswitch-Technik ausgebremst. Da in der ersten

64-KB-Bank der Programmtext und in der zweiten Bank die Variablen abgelegt sind,

muß laufend die Bank gewechselt werden.

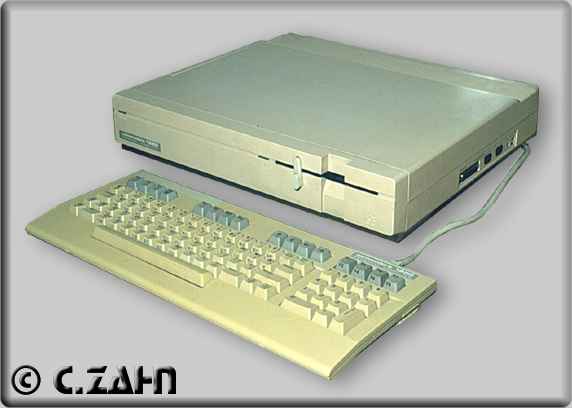

Der C128 war als Nachfolger des C64 geplant, jedoch zu ähnlich, um eine

wirkliche Verbesserung darzustellen und nur als schnellerer C64 zu teuer,

deswegen hat er den C64 nicht überlebt, der noch lange nach Produktionsende des

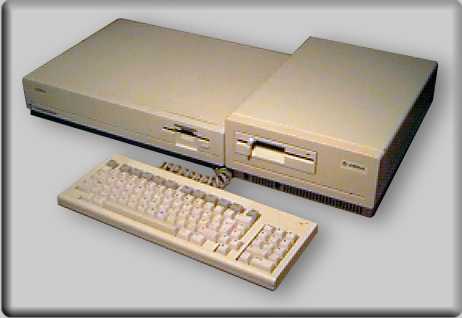

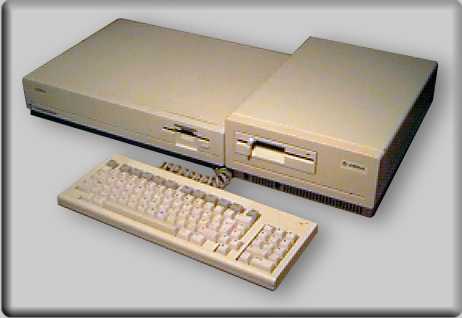

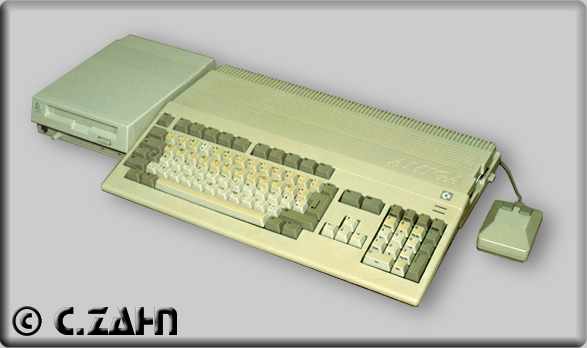

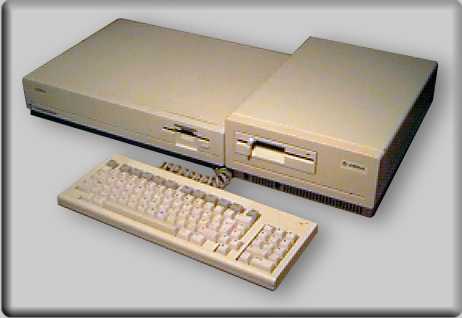

C128 gebaut wurde. Geliefert wurde er in zwei Varianten: Als C128 im Tastaturgehäuse,

dann ist die Floppy extern. Als besseres System C128D, in dessen Gehäuse die

Floppy eingebaut ist, mit externer Tastatur. Commodore-Intern hießen beide

Versionen C128 Low Profile und C128 High Profile. Im C128D ist eine vollständige

1571 verbaut ist, doch sind die Platinen des Computers und der Floppy nur

über ein serielles Kabel miteinander verbunden.

Ca. 1

Jahr später wird eine neue Version, vorgestellt; inoffiziell als C128DB (im

Jargon als "Blechdiesel") bezeichnet. Bei dieser Version wurden

Floppy- und Rechnerplatine auf eine Platine zusammengefaßt und verschiedene

Bauteile höher integriert (billiger, geringere Stromaufnahme, deswegen kein Lüfter

mehr erforderlich), die Floppy ist aber immer noch nur seriell an den Rechner

gekoppelt.

Die Käufer haben den C128 nur sehr zögerlich angenommen, oftmals benutzte man

ihn nur im C64-Modus.

Wir müssen

hier kurz den chronologischen Ablauf der Geschichte unterbrechen und einige

Jahre zurückspringen. Also wieder zu den Anfängen der Achtziger Jahre...

Die

Geschichte des Amigas beginnt etwa 1982. Jay Miner (er hatte die Grafik- und

Soundchips der Atari

2600 Videospiele und der Atari 400/800-Computer

entworfen) war damals bei einem Chiphersteller mit der Entwicklung von

Herzschrittmacher-Bausteinen beschäftigt. Logischerweise langweilte er sich

dort. Als Larry Kaplan (ein ehemaliger Kollege Miners bei Atari)

mit dem Gedanken, eine eigene Firma zu gründen, an Miner herantrat, war dieser

sofort bereit, seinen Job aufzugeben und sich selbständig zu machen.

Interessanterweise trieb Miners Chef weitere Leute auf, die die neue Firma

unterstützen wollten: David Morse (Manager bei Tonka Toys, die damals vor allem

Blechautos bauten) und einige Geldgeber, darunter ein paar Ärzte aus Florida.

Diesie waren zu viel Geld gekommen und wollten es steuergünstig anlegen. Der

Erfolg der Apple II, Atari 400/800 und TRS80-Geräte sowie des PET ermutigten

sie, in die Firma von Miner und Co zu investieren. Die Neugründung nannte man

"Hi Toro". Ziel sollte die Neuentwicklung eines revolutionären

Videospiels sein. Leider verschreckte der seltsame Name so manchen

Stellenbewerber um die ausgeschriebenen Posten bei Hi Toro's

Entwicklungsabteilung. Der Name mußte geändert werden. Man suchte einen

"freundlichen" Namen. Auf spanisch heißt "Amiga" Freundin -

der Name war gefunden.

Die

Geschichte des Amigas beginnt etwa 1982. Jay Miner (er hatte die Grafik- und

Soundchips der Atari

2600 Videospiele und der Atari 400/800-Computer

entworfen) war damals bei einem Chiphersteller mit der Entwicklung von

Herzschrittmacher-Bausteinen beschäftigt. Logischerweise langweilte er sich

dort. Als Larry Kaplan (ein ehemaliger Kollege Miners bei Atari)

mit dem Gedanken, eine eigene Firma zu gründen, an Miner herantrat, war dieser

sofort bereit, seinen Job aufzugeben und sich selbständig zu machen.

Interessanterweise trieb Miners Chef weitere Leute auf, die die neue Firma

unterstützen wollten: David Morse (Manager bei Tonka Toys, die damals vor allem

Blechautos bauten) und einige Geldgeber, darunter ein paar Ärzte aus Florida.

Diesie waren zu viel Geld gekommen und wollten es steuergünstig anlegen. Der

Erfolg der Apple II, Atari 400/800 und TRS80-Geräte sowie des PET ermutigten

sie, in die Firma von Miner und Co zu investieren. Die Neugründung nannte man

"Hi Toro". Ziel sollte die Neuentwicklung eines revolutionären

Videospiels sein. Leider verschreckte der seltsame Name so manchen

Stellenbewerber um die ausgeschriebenen Posten bei Hi Toro's

Entwicklungsabteilung. Der Name mußte geändert werden. Man suchte einen

"freundlichen" Namen. Auf spanisch heißt "Amiga" Freundin -

der Name war gefunden.

Das Videospiel, das die Finanziers wollten, erschien den Entwicklern als überholt.

Sie wußten, daß der Markt dafür bald einbrechen mußte, und wollten lieber

einen richtigen Computer, den aber mit herausragenden Grafik- und

Sound-Eigenschaften herstellen. Weil RAM damals noch sehr teuer war, mußte man

Rechenoperationen (und damit Speicherbedarf) in Hardware entwerfen. Der CPU

sollten leistungsfähige Coprozessoren zur Seite stehen. Miner wollte bereits zu

seiner Atari-Zeit einen Rechner auf Basis des 16-Bit-Prozessors Motorola 68000

entwickeln. Doch damals wollte die Geschäftsleitung von Atari

das nicht. So träumte Miner weiter seinen Computertraum, bis er ihn bei Amiga

verwirklichen konnte. Allerdings mußte das Team die Geldgeber etwas betrügen.

Alles, was man schuf, sah wie ein Spiel aus, war aber ein Computer. Der Öffentlichkeit

gegenüber (und der Konkurrenz wie Atari und Commodore) mußte man eine Lügengeschichte

auftischen: Offiziell entwickelte Amiga Zubehör für Videospiele. Als die Späher

der Konkurrenz und die Silicon-Valley-Journalisten

sahen, daß man nur Joysticks entwickelte und verkaufte, konnte man in Ruhe am

Computer weiterarbeiten.

Jay Miner als Chef der Entwicklung schuf ein extrem lockeres Arbeitsklima. Zwar

waren auch bei anderen Firmen im Silicon Valley die Sitten recht locker

(verglichen mit uns biederen Deutschen geradezu anarchisch), doch bei Amiga,

Inc. ging es noch lockerer zu. Wenn ein Angestellter in Hausschuhen zur Arbeit

erschien, verlor man kein Wort darüber. Hauptsache, er tat seinen Job. Carl

Sassenrath bewarb sich als Software-Ingenieur und wurde eingestellt, um die

Entwicklung des Betriebssystems zu leiten. Beim Vorstellungsgespräch sagte man

ihm, er könne machen, was er wollte. "OK, dann mach' ich ein

Multitasking-System." So wurde der Amiga die erste Maschine, die mehrere

Programme gleichzeitig abarbeiten konnte. Weitere Beschäftigte waren R. J.

Mical und Dale Luck für die Systemsoftware, Ron Nicholsen (Blitter-Chip), Dave

Dean (I/O-Chip Denise). Miner entwarf den Grafikchip Agnus und das

Gesamtkonzept.

Trotz allem kam aber recht schnell die erste große Krise. Was die Entwickler

vorausgesehen hatten, trat ein: Der Videospielmarkt brach in sich zusammen.

Niemand wollte mehr Geld für eine Spielekonsole ausgeben, wenn er für nur

wenige Dollar mehr einen "richtigen" Computer erwerben konnte. Bei Atari

fuhr man Spielemodule direkt aus der Produktionshalle auf eine Müllkippe, so

schlecht war der Absatz geworden. Bei Amiga, Inc. war Jay Miner aber

optimistisch. Die Vetriebsleute gerieten in Panik, er nicht, denn der Amiga war

keine halbfertige Konsole, sondern ein halbfertiger Computer, der nur als

Spielkonsole getarnt war. Er schlug einen neuen Entwurf vor: Großes Gehäuse,

mehrere Steckplätze, eingebautes Laufwerk und starkes Netzteil. Mit dem

Marketing stritt man sich längere Zeit, dann kam die Einigung: Gehäuse wie später

das des Amiga 1000, eingebautes 5,25-Floppy-Laufwerk (Apple-II-kompatibel, weil

das damals der meistverkaufteste Computer war), keine Erweiterungssteckplätze,

kleine Tastatur und 64 KB RAM. Miner schaffte es noch, 128 KB durchzusetzten,

mit dem Hintergedanken, diese ICs durch andere zu tauschen, um so später auf

256 bzw. 512 KB aufrüsten zu können.

Im Frühjahr

1983 war das Konzept des Computers größtenteils fertig. Ein vollkommen

neuartiger, geradezu revolutionärer Computer war (auf dem Papier) geboren, auf

den Tischen standen Platinen mit Hunderten von TTL-ICs, die die späteren

Custom-Chips emulierten. Man wollte nicht einfach Geld verdienen, sondern die

Computerwelt entscheidend verbessern. Hochtechnologie einfach verpackt, damit

sie jedermann leicht bedienen konnte. Jedoch mußte noch viel Detailarbeit

geleistet werden (besonders an der Software), bis der Rechner verkaufsfertig

sein würde. Das Arbeitstempo zog immer mehr an, weil den Finanziers langsam,

aber sicher das Geld auszugehen drohte (der Joystickverkauf war auch nicht

gerade gewinnträchtig...). Programmier-Dauerschichten, 48-Stunden-Einsätze am

Lötkolben, Assembler-Nachtschichten - all das häufte sich, bis der Amiga

erstmals auf der CES (Consumer Electronics Show, so bedeutsam wie die CeBit bei

uns) Januar 1984 vorgeführt werden konnte. Kurz zuvor war der Prototyp möglichen

Interessenten vorgeführt worden, darunter Apple, Sony, Philips, HP und anderen.

Die Messepräsentation war ein großer Erfolg, wenn auch der Rechner oft

"abschmirgelte". Er war ja immer noch die Sammlung aus Hunderten von

Einzelchips, die extrem empfindlich, vor allem gegen statische Aufladung war.

Zuhause in den Labors half man sich, indem man barfuß herumlief, auf der Messe

mußte man eben mit einem großen Koffer von Ersatz-Chips schnelle Reparaturen

leisten. Oben auf dem Tisch stand ein fast fertiger Amiga. Jedoch war er ein

Plazebo. Der eigentliche Rechner befand sich unter dem Tisch, der reinste

Drahtverhau. Die Besucher waren "hin und weg". Das berühmte Demo

"Bouncing Ball" (ein sich drehender karierter Ball prallt auf die

Monitorgrenzen und macht dann "Boing", so etwas konnte (weder sound-

noch grafikmäßig) ein anderer Computer leisten. Vielleicht ein paar sündhaft

teure Superworkstations, aber keine andere "kleine Kiste".

Leider reichte die Begeisterung der Messebesucher nicht aus. Keine der großen

Firmen war bereit, in das Projekt Geld zu pumpen. Die Finanzen wurden immer dünner.

Die drei Ärzte wollten nicht noch mehr Kapital nachschießen, sondern endlich

mal Gewinne sehen. Das Ende rückte in greifbare Nähe. Doch Jay Miner (und

viele andere Beschäftigte) nahmen Hypotheken auf, um Amiga, Inc. weiterleben zu

lassen. Miners ehemaliger Arbeitgeber Atari gab 500.000 Dollar Kredit, den man

mit den später anfallenden Lizenzgebühren verrechnete (Atari wollte drei bis

vier der Chips in eigenen Rechnern verwenden, nicht aber den Amiga vertreiben).

Aber im Herbst 1984 trat Jack

Tramiel auf den Plan: Er hatte Commodore verlassen und Atari gekauft. Beim

Durchstöbern der Bücher war er über die 500.000 Dollar gestolpert und

brauchte nur auf die Fälligkeit des Kredits zu warten. Er wußte, daß die

kleine Firma Amiga, Inc. das Geld nicht aufbringen konnte. Dann hätte sie ihm

gehört. So war er bei seinen Verhandlungen nicht zimperlich. Sowieso ein

knallharter Geschäftsmann, drückte er den Kurs, mit dem er die Amiga-Aktien

aufkaufen wollte, immer weiter herunter, bis auf unter einen Dollar pro Aktie!

Die Mitarbeiter waren nicht begeistert. So hätten sie ihre Hypotheken nie zurückzahlen

können. Ein paar Tage vor dem finanziellen Ende flog David Morse (Amigas

Finanzchef) zu den Commodore-Chefs. Die boten ihm 4 Dollar pro Aktie. Er zierte

sich etwas, und verlangte sogar 4,25 Dollar, die er auch bekam. So war Amiga,

Inc gerettet und wurde für den Kaufpreis von 27,1 Millionen Dollar zunächst

eine eigenständige Tochter von Commodore International. Und die Angestellten

bekamen für ihre Amiga-Aktien Commodore-Aktien eingetauscht.

Noch

ein Detail am Rande: Die berüchtigte "Guru-Meditation" ist ein Erbe

der Anfänge von Amiga, Inc. Da man zu Anfang Joysticks herstellen mußte, um

die Konkurrenz abzulenken, entwickelte man unter anderem ein Meditations-Brett.

Auf das setzte man sich und mußte ruhig bleiben, damit der Cursor auf dem